お酒の解説 日本酒の製造工程を学ぼう – ①精米 2023/06/20

本シリーズでは、日本酒の製造工程ひとつひとつに焦点を当ててご紹介をしていきます。

今回は日本酒づくりの第一工程である「精米」について詳しく解説します。

精米とは?

精米とは、お米の外層部にある糠や胚芽を取り除く作業です。

わたしたちが普段食べているお米も精米されていますが、通常、酒米は食用米よりも多く表層部分が削られています。

表層部に多く含まれるタンパク質、脂質いった成分を取り除くことで、お酒の着色や酒質の劣化を防ぐことができ、雑味のないすっきりとした日本酒となるのです。

精米方法

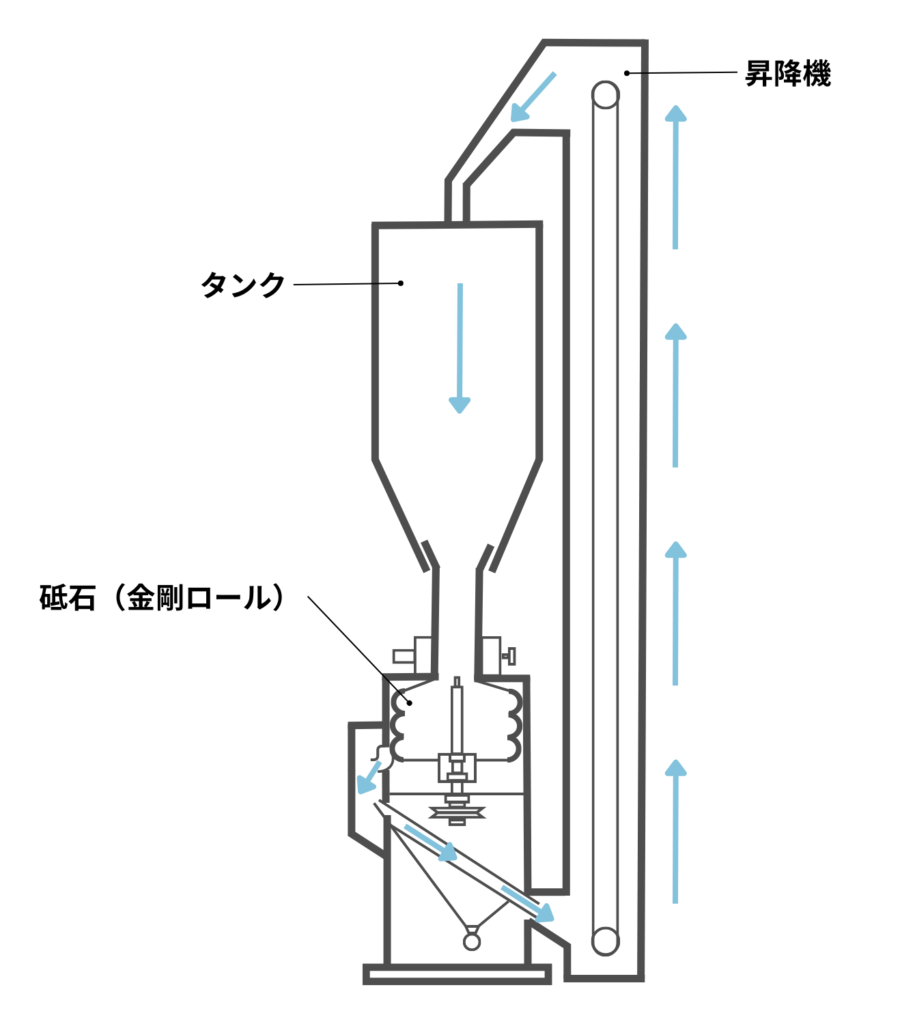

お米は醸造用の精米機を用いて磨かれます。

精米機のなかではロール状の砥石が回転しており、ロールに触れることでお米が削られます。

下から出てきたお米はまた精米機の上に運ばれて、精米機にかけられます。

それを何度も繰り返して磨かれていきます。磨けば磨くほど、米の粒が割れやすくなるため、ゆっくりと時間をかけて行われます。

基本的な醸造用精米機の仕組み

- タンクに玄米を入れる

- 回転する砥石にお米が触れることでお米の表面が削られる

- ベルトコンベアで上まで運ばれ、再びタンクのなかに入る

- 上記を繰り返し、循環しながら少しずつ精米される

精米歩合とは?

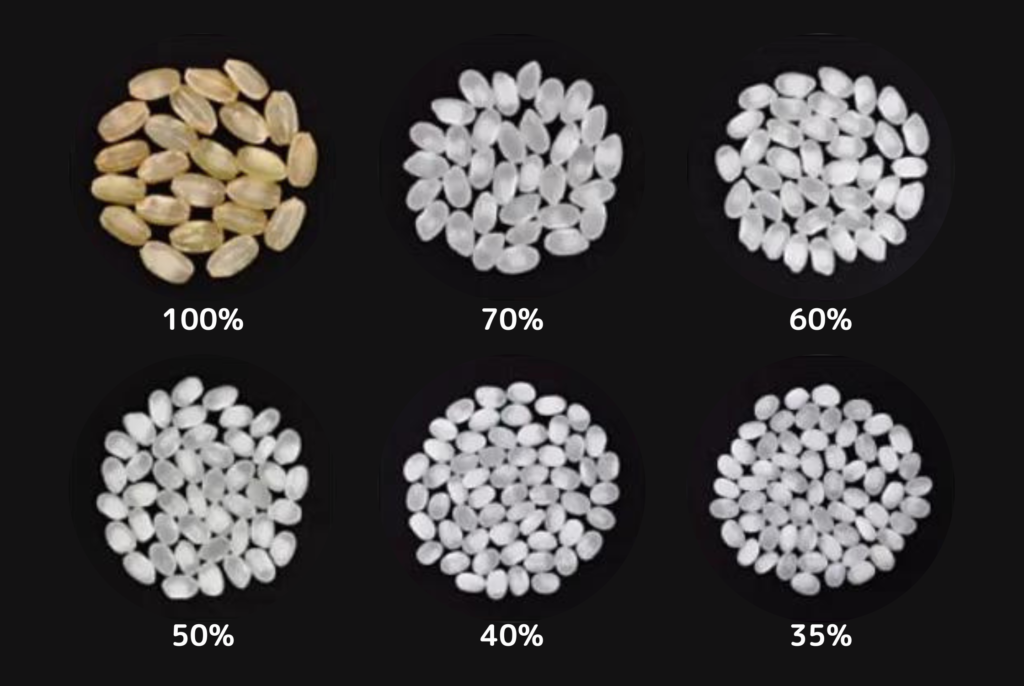

精米によるお米の磨き度合いを表す用語として、「精米歩合」があります。

精米歩合とは、玄米を100%として、精米によって残った米の割合を%で表したものです。

例えば精米歩合60%の場合、玄米の状態から表面を40%削った状態となります。

私たちが普段食べる食用米の精米歩合が約90%程度であるのに対して、日本酒造りに使われるお米の精米歩合は、70%前後が一般的です。

精米歩合による日本酒の分類

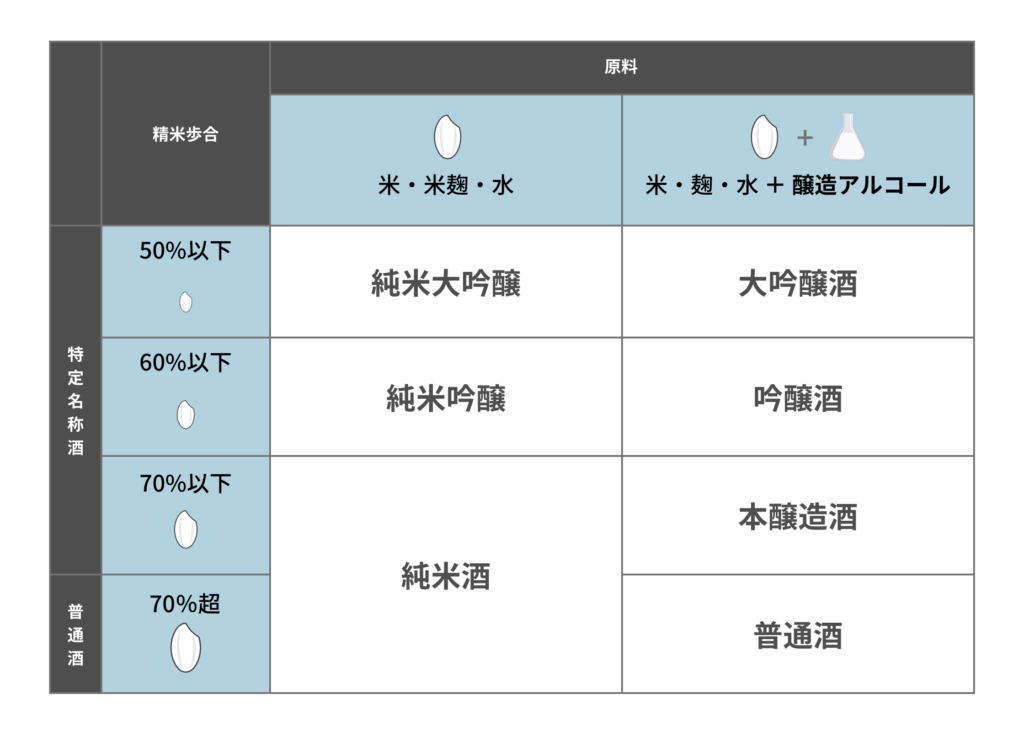

日本酒は精米歩合や原料によって分類されます。

まずは、原材料によって、大きく「純米系」と「本醸造系」の2タイプに分けられます。米・米麹・水のみを原料としたお酒を「純米系」、醸造アルコールが添加されているものを「本醸造系」と言います。

そこからさらに、精米歩合によって細かく分類されます。

精米歩合60%以下は「吟醸酒」、50%以下は「大吟醸酒」と名乗ることができます。

「精米歩合60%以下、または特別な製造方法」で造られる「特別純米酒」や「特別本醸造酒」もあります。

まとめ

本記事では、日本酒造りの第一歩である「精米」について詳しくご紹介しました。

精米は、日本酒の香りや味わいに大きく影響し、日本酒の種類の分類基準にもなる重要な工程であることがわかりました。

多くの酒蔵が、精米歩合や精米方法にこだわり、精米技術にも工夫を施しています。精米歩合は基本的にラベルにも記載されている情報ですので、日本酒を飲むときには、ぜひ精米歩合をチェックしてみてください。

次回は「洗米・浸漬」についてご紹介いたします。